Conférence : Peut-on enseigner la diplomatie ?

- Source

- Date : 2016-02-22

- Link

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais commencer mon propos par rendre hommage à un grand diplomate et à un homme de paix, Boutros Boutros-Ghali, qui vient de nous quitter et signaler un livre extraordinaire qui lui a été consacré par Alain Dejammet. Alain Dejammet fut aussi un très grand diplomate et j’ai eu la chance que ce fut mon premier patron.

Aussi, pour répondre à la question qui m’est posée, je commencerai par dire qu’on apprend la diplomatie auprès de ceux qui la pratiquent au plus haut niveau et que j’ai eu cette chance.

Je suis très reconnaissante à Daniel Rondeau de la tâche qu’il m’assigne aujourd’hui et que je vais m’efforcer de remplir car le thème de mon intervention me concerne à double titre : je suis depuis trente ans diplomate et je dirige une grande école depuis maintenant un peu plus de trois ans.

Je me réjouis également que le colloque d’aujourd’hui montre par son titre, le Retour de la Diplomatie comme par les propos qui y sont tenus qu’on en a fini de cette mode stupide en vertu de laquelle la diplomatie serait morte. Notre rencontre prouve tout le contraire et c'est une nouvelle plutôt réjouissante. Ira-t-on jusqu'à dire que les diplomates sont utiles ? J'ai évidemment la faiblesse de le croire. Ainsi, puisque nous sommes tous réunis ici pour affirmer que la diplomatie sert à quelque chose, me revient-il la tâche de vous faire partager ma conviction qu'il est possible et même souhaitable d'en enseigner les arcanes.

Pourtant, tout ou presque plaiderait pour qu'on renonce à un tel enseignement. Car en effet qu'est-ce que la diplomatie si ce n'est d'abord un art qui, comme tous les arts requiert avant tout du talent. Or, comme chacun sait, le talent est sans doute la plus grande injustice qui traverse l'humanité car il n'est jamais distribué à parts égales. Il choisit ceux qui en disposent sans qu'il soit toujours possible de déterminer comment ils ont acquis les qualités dont ils font preuve. Il y a ainsi fort à parier que jamais Talleyrand ne suivit de cours de diplomate, pas plus sans doute que Metternich, même si, des deux artisans du Traité de Vienne, il est plus naturel d’admirer le Français, qui sut préserver les intérêts d'un pays vaincu que l'Autrichien qui s'attacha surtout à restaurer un ordre ancien.

Un art donc et sans nul doute des dispositions naturelles, qui incitent à comprendre l'autre sans se compromettre, à savoir expliquer sans pour autant excuser, à convaincre sans blesser et sans volonté excessive d'avoir raison ni de donner tort. Ce qu'en langage courant on appelle être diplomate. Voilà bien le premier obstacle à enseigner la diplomatie puisqu'elle fait appel à des qualités humaines qu'on suppose innées et qui en tous cas ne sont pas possédées par tous.

Le deuxième obstacle est sans doute plus sérieux. Le monde dans lequel nous vivons change à vive allure et se prête mal à la reproduction des pratiques du passé. C'est tout l'enjeu de l'école que je dirige et qui forme les décideurs publics français et étrangers de demain : nous connaissons peu de choses des métiers qu'ils exerceront et du contexte dans lequel ils évolueront, tant notre société connaît de bouleversements profonds. En matière diplomatique, ces changements bouleversent la donne : les enjeux de la mondialisation dépassent les frontières de la seule politique étrangère : le changement climatique, tout comme le virus Ebola et aujourd'hui Zika se jouent des frontières. Les entreprises de la nouvelle économie, les GAFA, sont des acteurs mondiaux plus puissants que bien des États. Internet fait circuler l'information mais aussi l'émotion, la raison mais aussi l'extrémisme aux confins de la planète en un clic. Tout est réseau, de la plateforme collaborative aux filières terroristes en passant par les trafics de tous ordres, armes, drogue, femmes ou migrants. Le secret qui faisait partie intégrante de la diplomatie vole lui aussi en éclat, WikiLeaks en étant l'illustration la plus massive. De nouveaux instruments se développent également, à commencer par une justice internationale qui se cherche encore tandis que certains états la fuient : on a beaucoup parlé des lenteurs de la CPI mais on assiste en ce moment à Dakar, avec le procès d'Hissene Habré, à une nouvelle forme de justice, celle qui juge un dictateur africain dans une démocratie africaine.

Quel diplomate aurait su prévoir ces évolutions il y a tout juste 20 ans ? Comment la diplomatie peut-elle apprendre à capter les signaux faibles et à intégrer la prospective ? En un mot, peut-on enseigner ce qu'on ne connaît pas encore ?

Il faut pourtant garder à l'esprit qu'en dépit des qualités particulières qu'elle requiert des diplomates, en dépit du monde changeant dans lequel elle s'inscrit, la diplomatie contient sa part de sciences, sciences non pas au singulier mais bien plus sûrement au pluriel, tant il est indispensable pour le diplomate d'aujourd'hui de convoquer tout à la fois l'histoire, la sociologie, le droit, la démographie, l'économie, la psychologie ou la théorie des jeux...Bref, pratiquer ce à quoi nous incitait Fernand Braudel lorsqu'il appelait au croisement des savoirs en le qualifiant drôlement d'"abaissement des droits de douane entre les différentes disciplines."

Et pour le coup, une science, mieux encore des sciences, cela s'enseigne et je n'ai cessé dans être convaincue : J'ai ainsi créé pour le Quai d'Orsay l'Institut diplomatique et consulaire et j’intègre résolument les enjeux internationaux dans les formations dispensées à l'ENA, qu'il s'agisse de la formation initiale de l'ensemble des élèves français et étrangers qui nous rejoignent et sont appelés à devenir les décideurs publics de demain ou de la formation continue des diplomates du monde entier qui viennent à l'école actualiser leurs connaissances et développer leurs compétences. Actuellement 7 ambassadeurs étrangers en poste à Paris sont d'anciens élèves de l'ENA : De même de nombreux membres des représentations diplomatiques accréditées en France sont issus de cette école. Et plus du quart de nos élèves étrangers actuellement en formation sont des diplomates étrangers.

Ce qu'ils viennent chercher auprès de nous relève d'abord d'une forme d'expertise que nous enseignons et qu'ils aspirent à acquérir : techniques de négociations, nouveaux métiers et nouvelles pratiques de la diplomatie, compréhension des enjeux et du fonctionnement de l'Union européenne, conduite de projets d'aide au développement, communication et diplomatie…

Mais au-delà de la formation à des techniques spécifiques, je crois en outre profondément que la transformation de notre monde, aussi intense et rapide soit-elle, ne nous dispense en rien de tirer les leçons du passé. Ne commettons pas l'erreur d'oublier en effet que ce même monde a connu dans l'Histoire nombre de bouleversements significatifs et qu'il n'est pas si aisé de s'échapper, comme l'appelait de ses vœux Tony Blair à propos des négociations de paix en Irlande du Nord, de s'échapper donc des chaînes de l'Histoire.

J'ajouterai que le passé n'a pas toujours la même couleur selon le regard que l'on porte sur lui. Benjamin Stora a éloquemment décrit la différence de mémoire qui subsiste aujourd'hui entre Algériens et Français et même au sein de la population française sur ce que nous avons longtemps appelé par euphémisme les évènements d'Algérie. Souvenons-nous aujourd'hui du temps qu'il nous a fallu pour reconnaître qu'en Algérie nous avions mené une guerre, parce que nous refusions à nos adversaires l'honneur de les qualifier d'ennemis. Nous devrions avoir retenu la leçon et savoir désormais que nier une réalité qui nous déplaît ne la fait pas disparaître mais nous fait perdre un temps précieux dans notre capacité à l'analyser et à y faire face.

Plus largement, au-delà des querelles de mémoire, il est impératif d'apprendre à mesurer que si le but de toute diplomatie est de favoriser la paix, le bien-être et le progrès, nous ne sommes pas certains que l'ensemble des nations donne à chacun de ces termes la même définition.

Négociations d'hier, leçons pour aujourd'hui : c'est le titre d'un remarquable ouvrage coordonné par Emmanuel Vivet. Je le cite pour au moins trois raisons : tout d'abord parce qu'il est excellent, que je vous en recommande la lecture et que je vais m'en inspirer dans les minutes qui viennent. Mais aussi parce que son auteur est un ancien élève de l'ENA qui s'est pris de passion pour la négociation sans être lui-même diplomate et qu'il a rassemblé de nombreux témoignages de chercheurs et de praticiens de la diplomatie. Enfin parce qu'Emmanuel Vivet travaille pour un institut avec lequel nous avons un partenariat de qualité et qui forme nos élèves à la négociation.

Mais revenons aux leçons héritées des grandes négociations passées : Vous pensez peut-être Congrès de Vienne, Traité de Versailles ou Accords d'Oslo. Laissez-moi plutôt vous emmener sur des chemins un peu moins balisés :

Je commencerai par rappeler ce qui devrait être une évidence mais qui semble parfois avoir été oublié dans l'Histoire récente : Lancer un ultimatum, c'est être prêt à la guerre, que la décision soit déjà prise et que les chances de l'emporter soient bien mesurées. On gagnera à se souvenir de l'envoyé romain qui se rendit à Carthage pour négocier et qui y déclencha un conflit armé. On notera –et vous excuserez ma malice- qu’il s'appelait Quintus Fabius

Deuxième exemple dont la modernité ne peut que nous inspirer : diviser une coalition hostile à ses propres intérêts est possible, même en position de faiblesse, à condition d'adopter une stratégie parfaitement maîtrisée : diviser une coalition, c'est d'abord négocier avec les plus puissants de ses membres, traiter le point le plus difficile en premier, accorder des concessions véritables liées aux intérêts des acteurs C'est de cette manière que Louis XI, encerclé par les princes de sang, les ducs et les comtés du royaume, parvint en 1465 et en un seul mois à négocier un traité qui dissout leur coalition : il se retrancha à Paris, commença des négociations séparées avec les plus puissants des coalisés, leur accorda des concessions substantielles, de telle sorte qu'ils se désolidarisèrent des plus petits et renoncèrent à les défendre. Les premières négociations furent secrètes et prirent le reste de la coalition de court. Louis XI sut également garder un contact personnel avec ses ennemis en toutes circonstances, même après des revers militaires sévères, et se montrer affable et courtois à leur endroit. Il s'est attaqué aux intérêts de ses adversaires mais jamais à leur personne.

Quelques siècles plus tard, Richelieu prodiguera des conseils identiques dans son testament politique : "Négocier sans cesse, ouvertement ou secrètement, en tous lieux, encore même qu'on n'en reçoive pas un fruit présent et que celui qu'on en peut attendre à l'avenir ne soit pas apparent, est chose tout à fait nécessaire pour le bien des États."

Venons-en aux leçons à tirer du Congrès de Paris de 1856. Je le cite pour deux raisons : parce qu'il fut le premier exercice diplomatique abrité par le Quai d'Orsay après sa construction et que cette maison m'est chère. Mais aussi parce que le contexte dans lequel il se déroule résonne étrangement à nos oreilles aujourd'hui : la Russie voulait en effet affirmer son influence exclusive sur l'Empire ottoman, "homme malade de l'Europe", au moment où le reste de l'Europe était affaibli par le Printemps des peuples. Son calcul s'était avéré imprudent : Contrairement à ses prévisions la France, l'Angleterre et le Piemont se réunirent pour l'en empêcher, déclenchant la guerre de Crimée et la prise de Sébastopol par la coalition en septembre 1855. La Russie fut vaincue. Les grands principes de la négociation furent fixés dès avant le Congrès : neutralisation de la Mer Noire, intégrité de l'Empire Ottoman, protection des chrétiens d'Orient. On notera que la négociation n'avait jamais cessé pendant la guerre. Le congrès sera caractérisé par une grande souplesse et le caractère très informel dans le déroulement des négociations. Tous les sujets furent abordés à la fois. La question des lieux saints, épineuse, est laissée de côté. La France acquiert à cette occasion une autorité morale certaine car elle ne demande rien directement pour elle.

Faisons maintenant un saut dans le temps et un détour par le processus de paix en Irlande du Nord : On y trouve des ingrédients communs à la tactique de Louis XI et au Congrès de Paris avec un zeste de Talleyrand au Congrès de Vienne : une détermination sans faille des principaux acteurs sur les objectifs, mais une vraie souplesse sur les moyens pour les atteindre. Les deux parties font dès le début des concessions importantes, grâce à une reconnaissance claire des attentes profondes de chacun. On note aussi la totale détermination des leaders de chaque camp à ne pas se laisser décourager par la violence. Aucune partie n'eut le sentiment de se rendre ni de céder à l'autre. Les principaux responsables surent passer de la négociation sur les positions à la construction d'un intérêt commun. À tout moment, les négociateurs veillèrent à laisser à chaque camp une porte de sortie : le désarmement de chaque camp fut ainsi mené en parallèle aux négociations politiques et non comme préalable pour éviter la crispation des parties.

Tentons enfin d'examiner un échec, car on apprend autant et parfois plus des échecs que des succès : je veux parler de l'Échec de la première négociation sur le nucléaire iranien (2003-2005), qui s'est achevée par la reprise de la conversion préalable à l'enrichissement de l'uranium côté iranien et par le transfert du dossier au Conseil de Sécurité des Nations Unies de la part des trois Européens dans une logique de sanctions : Qu'est-ce qui a fait dérailler le processus ? Sans doute des intérêts qui ne convergeaient pas réellement, es Européens souhaitant une cessation de l'enrichissement, les Iraniens tout juste une suspension, qui n'était pas un but en soi mais un moyen de regagner la confiance de la communauté internationale. L'Europe comme l'Iran étaient insuffisamment unis pour être des négociateurs forts. L'absence des Américains dans le processus n'empêchait pas Washington de conserver une forte capacité de blocage. Au total trop d'acteurs de part et d'autre ne voulaient pas que la négociation aboutisse. Il est facile aujourd'hui de comprendre ce qui a fait défaut. C'est en corrigeant l'ensemble de ces faiblesses que les différents protagonistes sont finalement parvenus à reprendre et à conclure la négociation.

Aujourd'hui nous devons bâtir sur nos succès d'hier mais aussi apprendre de nos échecs. Nous devons aussi veiller à ne pas nous laisser induire en erreur par de fausses nouveautés : Prenons la diplomatie économique : rien de nouveau. Vergennes, lorsqu'il quitta l'ambassade de Constantinople, reçut des marchands français une épée pour les nombreux services qu'il leur avait rendus.

Réfléchissons par ailleurs avec le recul qui s'impose au poids de l'opinion dans les relations internationales est-il si fort qu'on veut bien le dire et savons-nous de quel côté il fait pencher la décision politique ? Quelle est l'image qui aura compté le plus dans l'attitude des opinions européennes face à la crise des réfugiés, celle du corps d'Aylan échoué sur une plage turque ou celle des incidents graves de Cologne, attribués bien trop vite auxdits réfugiés ?

Nous devons aussi travailler dès aujourd'hui Aux leçons tirer de l'incontestable succès de la COP 21 : en termes de techniques de négociation, les leçons de cette conférence peuvent et doivent déjà servir, même s'il est trop tôt pour savoir quel impact réel elle aura dans le futur.

J’aspire à pouvoir fournir aux élèves de l’ENA un véritable retour sur l'expérience unique de la COP 21. Mais dans ce cas comme dans d'autres il nous faut apprendre à garder une véritable trace des négociations actuelles. De ce point de vue, l'intrusion massive du numérique dans la pratique diplomatique est un immense défi : comment conserverons-nous les archives du temps présent pour qu'elles servent à l'avenir ?

Mais pour enseigner la diplomatie, il faut aussi veiller à laisser les diplomates exprimer leurs idées, partager leurs expériences et dire ce qu’ils pensent. Dans ce domaine, je voudrais rendre un hommage tout particulier à Daniel Rondeau pour le courage et la lucidité dont il fit preuve lorsqu’il était ambassadeur à Malte. Parmi les tout premiers et alors que personne n’en parlait encore, il a dénoncé le drame des migrants noyés en mer Méditerranée. Pour être sûr d’être entendu et de réveiller les consciences, il le fit, avec sérieux et talent à la fois, dans deux pages magnifiques publiées dans le Monde. Dire qu’il reçut les félicitations du Ministre de l‘époque pour s’être ainsi exprimé librement serait très exagéré. Mais en agissant ainsi, Daniel Rondeau fut l’honneur de notre diplomatie et je l’en remercie.

Alors oui, résolument, la diplomatie est plus utile que jamais. Qu'elle soit de retour est une bonne nouvelle. Formons le vœu qu'elle soit enseignée comme une science, pratiquée comme un art et qu'elle apprenne à évoluer au rythme d'un monde toujours plus en mouvement. Je vous remercie.

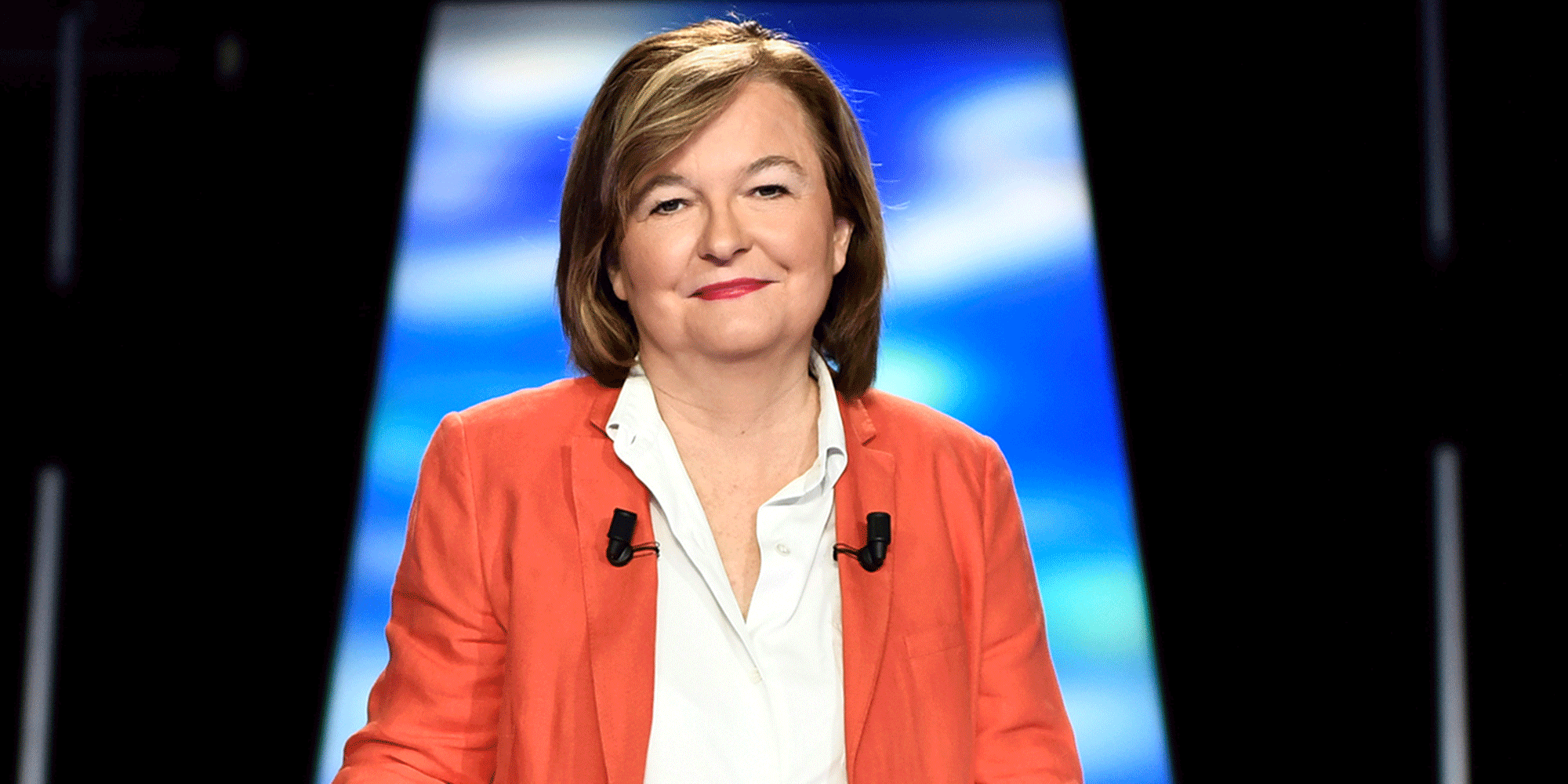

Nathalie Loiseau.

Députée européenne au parlement européen.

Conférence prononcée à l’UNESCO le 18 février 2016 dans le cadre du colloque « Le retour de la diplomatie » organisé par l’Université des Nations Unies.